La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de la República Argentina presentaron el informe Los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Iberoamérica, que describe y compara estos procesos en los 22 países de la región. La presentación se desarrolló de manera virtual, con la participación de más de 300 personas entre funcionarios, expertos y público en general.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de la República Argentina presentaron el informe Los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Iberoamérica, que describe y compara estos procesos en los 22 países de la región. La presentación se desarrolló de manera virtual, con la participación de más de 300 personas entre funcionarios, expertos y público en general.

El encuentro fue inaugurado por Luis Scasso, director de la oficina de OEI en Argentina, quien resaltó el “carácter inédito” del informe en el ámbito regional de la educación superior y consideró que el documento resumía la filosofía de trabajo colaborativo de OEI. “Ha sido muy satisfactorio encontrarnos con la CONEAU para colaborar con un objetivo común y con acciones concretas”, dijo Scasso.

A continuación, Néstor Pan, presidente de CONEAU y SIACES, destacó que el documento se lanza en un momento histórico en el que la integración regional se enfrenta a dificultades crecientes. “Hay asimetrías muy grandes en América Latina”, declaró Pan. “Al analizar los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, estamos buscando una manera de brindar garantías a todos nuestros países en ese campo.”

Mariano Jabonero, secretario general de OEI, cerró la mesa de apertura afirmando que “todo lo que se haga para asegurar la calidad educativa es terreno ganado, lo mismo que reforzar nuestros sistemas estadísticos, compartir métricas y consensuar metodologías”. Destacó también que en la actual coyuntura, la educación a distancia es vital: “Se trata de una oferta que está en plena expansión. Dado que Iberoamérica es una comunidad de 800 millones de personas que hablan sólo dos idiomas, la ubicuidad potencial de la educación virtual nos obliga a ser muy cautos y rigurosos a la hora de examinar sus procedimientos”.

Contextualización, presentación y comentarios sobre el documento

Con la idea de enmarcar las demandas que motivaron la redacción del documento, Ana Capilla, coordinadora de educación superior, ETP y ciencia de OEI, disertó sobre la urgencia de los países iberoamericanos por acceder a información regional sobre aseguramiento de la calidad educativa. “Esta primera etapa de trabajo ha estado dedicada a diagnosticar las condiciones actuales de nuestros sistemas universitarios”, dijo Capilla. “Es necesario trabajar para generar confianza mutua entre las agencias, ya que el lazo entre universidades sigue dándose por lazos personales y no porque haya una red coordinada entre ellas. Es sorprendente el poco intercambio que se produce entre pares evaluadores, a pesar de las capacidades latentes de Iberoamérica y la ventaja de poder entendernos en uno o a lo sumo dos idiomas.”

Martín Strah, director de desarrollo y relaciones internacionales de CONEAU, es el autor principal del informe y se encargó de presentarlo. Durante el relevamiento de información previo a la redacción del documento, Strah y su equipo encontraron poca bibliografía específica, lejana en el tiempo y subsidiaria de otras publicaciones más amplias sobre educación superior. Ninguna de ellas había sido desarrollada a partir de fuentes primarias, dijo el autor, por lo que el primer objetivo, en el marco del nuevo proyecto, fue realizar más de 30 entrevistas en profundidad a los referentes de las distintas agencias nacionales de los países de Iberoamérica.

El resultado es un informe descriptivo y valorativo, que permitió alcanzar una serie de conclusiones. “Hay una diversidad no visible entre los sistemas”, explicó Strah. “El corazón del informe tiene que ver con el objeto de evaluación de cada uno de los países de la región, que es donde esa diversidad aparece. Hay objetos más generalizados —la evaluación institucional de las universidades y de los programas de grado y posgrado, por ejemplo— y otros más pequeños y específicos.” El equipo de trabajo descubrió además que en Iberoamérica conviven diferentes niveles de consolidación: existen agencias ya consolidadas, otras se están reestructurando y otras recién están dando sus primeros pasos. “Incluso hay países donde todavía no hay agencias operativas”, dijo el autor. “Se nos hace imperioso generar un marco de confianza entre países para poder coincidir en prácticas comunes que no alienen las particularidades profesionales, institucionales y culturales de cada agencia.”

A continuación, Mario Albornoz, coordinador del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS) de la OEI, realizó comentarios sobre la publicación. Sostuvo que el documento desmonta “falsos dilemas” que se han construido a lo largo de la historia educativa de la región: “El informe pone el foco sobre un tema central: la falsa dicotomía entre la calidad y la inclusión. Sacrificar la calidad para asegurar la inclusión no se justifica, y viceversa tampoco. Son dos objetivos irrenunciables. El problema de la calidad es que es un bien intangible, por lo que hay múltiples respuestas sobre cómo medirla. Por ello necesitamos parámetros claros, algo que el documento provee al ofrecer una definición operativa de la calidad que nos permite avanzar hacia prácticas comunes.” El coordinador del OCTS también se refirió a la importancia creciente de la educación a distancia: “La comunicación virtual a la que nos ha empujado la pandemia es irreversible. No podemos tardar en abordar las ventajas y las desventajas que la educación a distancia conlleva”.

A modo de cierre, Albornoz elogió la publicación por entregar una fotografía del estado actual de la calidad universitaria en Iberoamérica, pero advirtió: “Las fotos envejecen rápido. La tarea de asegurar la calidad es continua y progresiva, requiere coordinar culturas diferentes y a la vez instalar una cultura de la integración. Estamos frente a una gran oportunidad para actualizar el trabajo realizado y mantenerlo vigente”. En ese sentido, consideró esencial que las agencias nacionales participen en la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior (Red INDICES), como ya lo viene haciendo CONEAU.

El documento completo puede descargarse aquí y la grabación de la presentación está disponible en el canal de YouTube de la OEI.

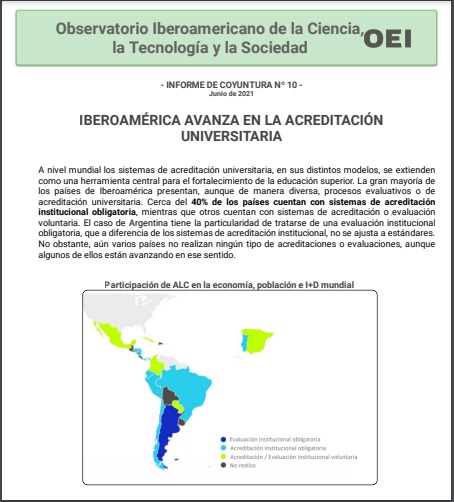

El Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS) lanza un nuevo informe de coyuntura sobre el avance de Iberoamérica en la acreditación universitaria. Este informe es el décimo de una serie que presenta análisis estadísticos sobre distintos aspectos del estado del arte de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica.

El Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS) lanza un nuevo informe de coyuntura sobre el avance de Iberoamérica en la acreditación universitaria. Este informe es el décimo de una serie que presenta análisis estadísticos sobre distintos aspectos del estado del arte de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica.

La vinculación de las universidades y los centros públicos de investigación con el sector productivo y la sociedad ha ganado creciente importancia en los últimos años, sobre todo en los países iberoamericanos donde la ciencia y la tecnología se desarrolla principalmente en institutos universitarios. El Manual Iberoamericano de Indicadores de Vinculación de la Universidad con el Entorno Socioeconómico —Manual de Valencia— ha venido a dar respuesta a la demanda de monitorear y generar indicadores adecuados para la gestión de esos procesos. En ese contexto su importancia ha crecido: desde su lanzamiento, la metodología desarrollada en el Manual ha sido aplicada con éxito en varias universidades de distintos países de la región.

La vinculación de las universidades y los centros públicos de investigación con el sector productivo y la sociedad ha ganado creciente importancia en los últimos años, sobre todo en los países iberoamericanos donde la ciencia y la tecnología se desarrolla principalmente en institutos universitarios. El Manual Iberoamericano de Indicadores de Vinculación de la Universidad con el Entorno Socioeconómico —Manual de Valencia— ha venido a dar respuesta a la demanda de monitorear y generar indicadores adecuados para la gestión de esos procesos. En ese contexto su importancia ha crecido: desde su lanzamiento, la metodología desarrollada en el Manual ha sido aplicada con éxito en varias universidades de distintos países de la región.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de la República Argentina presentaron el informe Los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Iberoamérica, que describe y compara estos procesos en los 22 países de la región. La presentación se desarrolló de manera virtual, con la participación de más de 300 personas entre funcionarios, expertos y público en general.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) de la República Argentina presentaron el informe Los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Iberoamérica, que describe y compara estos procesos en los 22 países de la región. La presentación se desarrolló de manera virtual, con la participación de más de 300 personas entre funcionarios, expertos y público en general.