El Comité Organizador del XII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología invita a investigadores y otros profesionales a presentar propuestas de ponencias relacionadas con los temas principales del encuentro, que girarán alrededor de la medición del aporte de la ciencia para un mundo sostenible.

Las propuestas serán evaluadas por un comité académico que está en vías de construcción. De acuerdo con la calidad y los contenidos de las ponencias, los evaluadores definirán qué presentaciones serán incluidas en los paneles y a cuáles se les dará la posibilidad de presentarse como pósteres durante el congreso.

La fecha límite para la presentación de propuestas será el 15 de julio de 2025. Las mismas deberán ser enviadas por correo electrónico, antes de la fecha indicada, a la siguiente dirección: ricyt@ricyt.org. Los resultados de la evaluación serán informados por correo electrónico el 15 de septiembre de 2025. Los autores de las ponencias aceptadas deberán enviar los trabajos completos antes del 1 de noviembre de 2025 para su edición y difusión.

Más información sobre los modos de presentación y los requisitos formales aquí.

Sobre el el XII Congreso

Bajo el lema “Midiendo el aporte de la ciencia para un mundo sostenible”, el 25 y el 26 de noviembre se llevará a cabo en el Edificio MERCOSUR (Montevideo, Uruguay) el XII Congreso Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). El encuentro es organizado por el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII) de Uruguay, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación (RELAI) y la UNESCO.

El congreso se centrará en los modos en que la ciencia y la tecnología, junto con la formación de profesionales en educación superior, buscan impulsar la innovación y el desarrollo, así como ayudar a enfrentar los grandes retos que enfrenta nuestra sociedad hoy. Temas como el cambio climático, la transición hacia energías sostenibles y la reducción de las desigualdades serán el foco de nuestras discusiones. Este congreso es una oportunidad única para que los responsables de políticas, académicos y profesionales discutan soluciones prácticas que marquen una diferencia real en nuestras comunidades. En ese marco, los indicadores y la información sobre ciencia, tecnología e innovación son insumos clave.

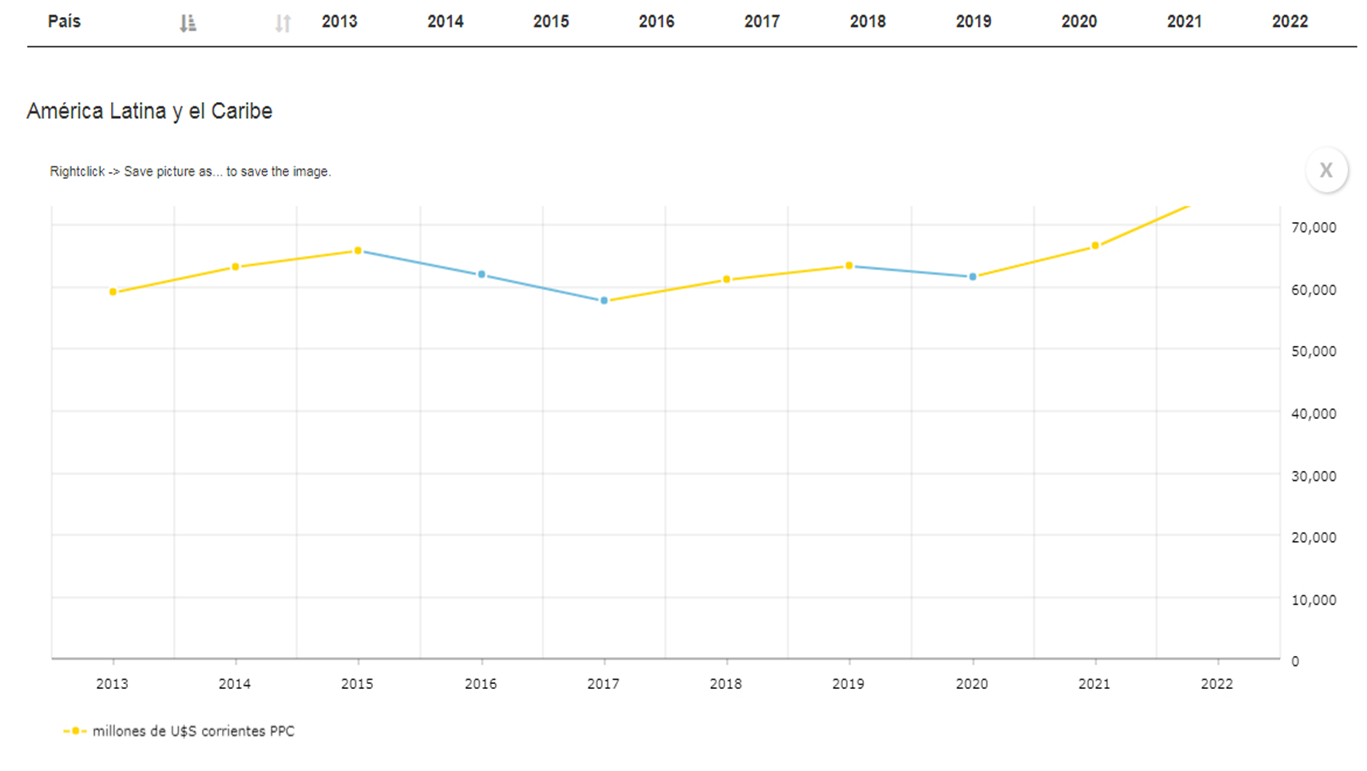

Ya está disponible El Estado de la Ciencia 2024, publicación anual de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) que coeditan la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) -a través de su Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS)- y la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO.

Ya está disponible El Estado de la Ciencia 2024, publicación anual de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) que coeditan la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) -a través de su Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS)- y la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe de la UNESCO.